香りと花姿が美しいラベンダーは、コツを押さえれば初心者でも長く楽しめます!本記事ではまず「基本の育て方(置き場所・土・水やり・肥料)」を整理し、そのうえで鉢植えと地植えの違いを手順付きで解説。

続いて剪定の種類とやり方、植える前に知っておきたい注意点、収穫・病害虫・耐寒性のQ&Aまでを網羅します。育てる環境に合わせて、必要な章から読み進めてくださいね!

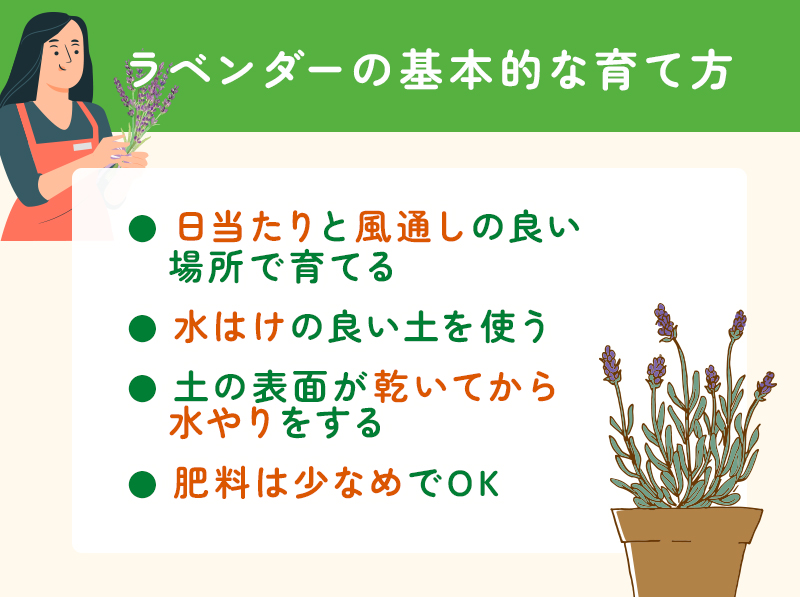

ラベンダーの基本的な育て方

まずはどの品種にも共通する「4つの基本」を整えることが成功の近道です。

置き場所は日当たりと風通し、土は水はけ、管理は「乾かし気味」、肥料は控えめ。この4点を守るだけでトラブルが激減します。

細かな作業はあとから足せるので、最初はここをブレさせないことが大切ですよ。

日当たりと風通しの良い場所で育てる

ラベンダーは乾いた空気と強い光を好み、蒸れと長雨を嫌います。理想は1日5〜6時間以上の日照と、風が抜ける場所。ベランダや庭では、梅雨〜真夏は西日直撃や多湿を避け、雨が続く日は軒下などに一時避難させると安心です。

室内で育てる場合も、南〜東向きの窓辺でレースカーテン越しに光を確保し、サーキュレーターで緩やかに空気を動かすと葉の蒸れを防げます。季節ごとに置き場を小さく動かす“微調整”が元気さを保つコツです。

水はけの良い土を使う

根がいつも湿っている環境は苦手です。鉢植えは「水はけ」と「通気性」を両立したブレンドが基本。市販のハーブ用培養土に、さらに軽石小粒やパーライトを2〜3割足すと過湿を防げます。

自作するなら赤玉小粒6:軽石小粒3:腐葉土1が目安。弱アルカリ寄り(pH6.5〜7.5)だと調子が上がりやすいので、苦土石灰を少量混ぜて酸度を整えるのも有効です。

地植えは雨水がたまらない場所を選び、粘土質なら高畝(周囲より一段盛り上げる)にして排水を確保しましょう。

水やりは、土の表面が乾いてから

基本は乾かし気味。鉢土の表面が白っぽく乾いたら、鉢底から流れ出るまで朝にたっぷり与え、受け皿の水は必ず捨てます。涼しい季節は回数が減り、真夏は蒸れを避けて控えめに。

冬はさらに回数を絞り、凍結しない午前中に少量を。常にしっとりさせると根腐れ・下葉の黄変・株元の黒ずみが出やすくなります。

葉や花にかける打ち水は病気の誘因になるので、株元から静かに注ぐのが鉄則です。

肥料は少なめでOK

ラベンダーは肥料過多で徒長(ヒョロ伸び)し、花付きも香りも落ちます。植え付け時に緩効性の化成肥料をごく少量混ぜ、成長期(春と初秋)に追肥を少なめに与える程度で十分です。

窒素過多は葉ばかり茂る原因なので、リン・カリ優位の配合を薄めに使いましょう。液肥は2〜3週間おきの薄めが目安です。

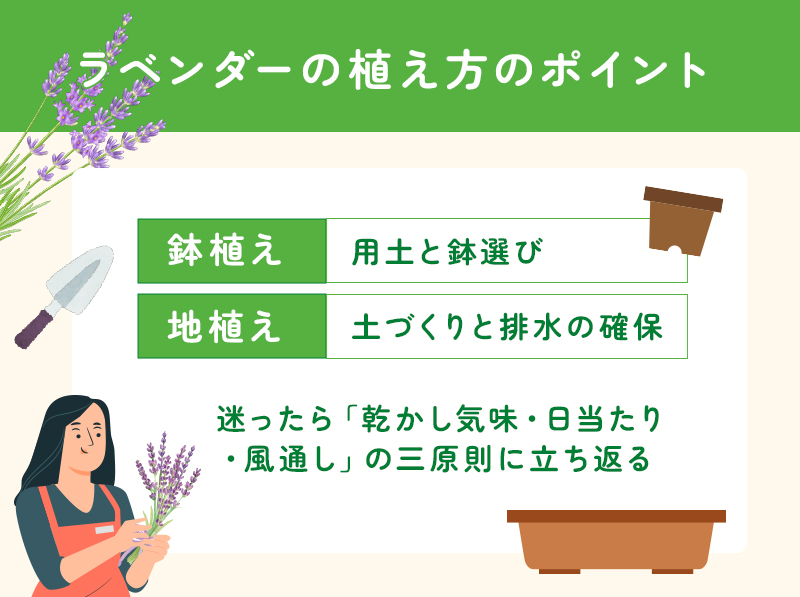

ラベンダーの植え方は、鉢植えと地植えで異なる

同じラベンダーでも、鉢では根域が限られ乾きやすく、地植えでは雨や土質の影響を強く受けます。つまり「鉢=用土と鉢選び」「地植え=土づくりと排水確保」が肝心。

ここでは初心者でも再現しやすい手順に落とし込み、失敗しやすいポイントと回避策を並べました。迷ったら「乾かし気味・日当たり・風通し」の三原則に立ち返ると安定しますよ。

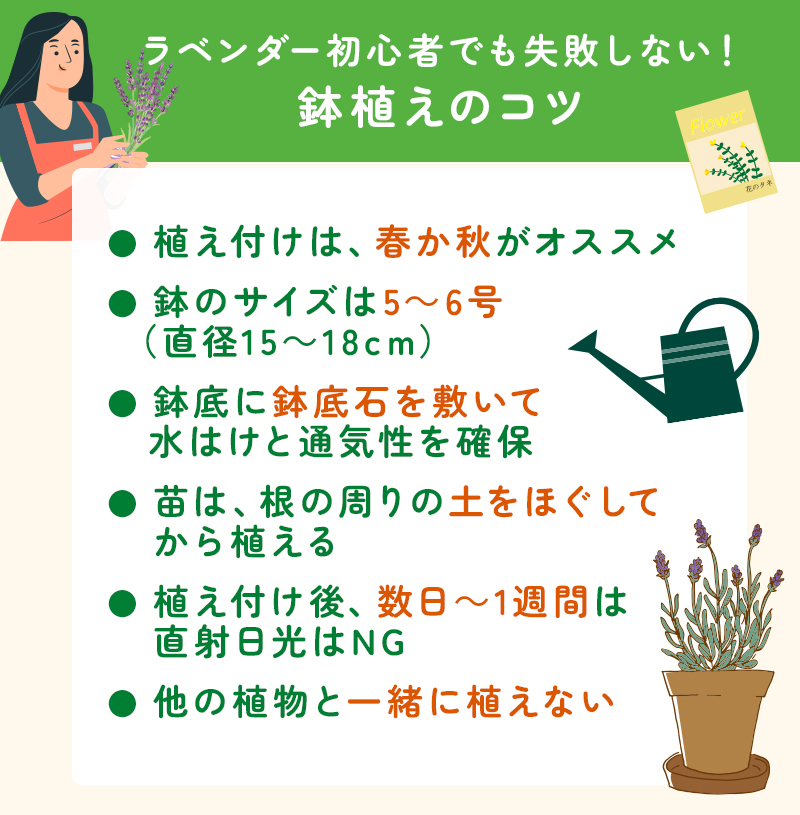

ラベンダー初心者でも失敗しない鉢植えのコツ

鉢植えは環境をコントロールしやすく、初めてでも育てやすい方法です。最初に鉢と用土を最適化し、植え付け後の直射・水やりを慎重に管理すれば、根が落ち着きコンパクトにまとまります。

寄せ植えは水分ニーズがズレやすく、蒸れや根腐れの原因になりがち。単植で株の様子を把握できるようにして、季節ごとに置き場所を微調整しましょう。

植え付けは、春か秋がおすすめ

根が動きやすく、極端な暑さ寒さを避けられる時期が安全です。関東基準で春は3〜5月、秋は9〜10月が目安。

真夏と真冬は活着しにくいため避け、どうしても植える場合は半日陰や防寒対策でストレスを減らします。植え替えも同じくこの時期に行うと失敗が少なく、次の成長期にしっかり枝葉が伸びて花付きが良くなります。

鉢のサイズは5~6号(直径15~18cm)

購入した9〜10.5cmポット苗なら、ひと回り以上大きい5〜6号が基準。大きすぎる鉢は土量が増えて乾きにくく、根腐れのリスクが上がります。

ブッシュ状に広がる品種は浅鉢よりも、やや深めの丸鉢が安定。見た目だけで選ばず、排水穴の数や縁の厚みなど、扱いやすさもチェックすると管理が楽になります。

水はけと通気性を良くするため、鉢底に鉢底石を敷く

鉢底ネット→鉢底石を1〜2cm敷き、用土の目詰まりと水たまりを回避。これだけで根の酸欠を防げます。用土はハーブ用培養土に軽石小粒やパーライトを2〜3割ブレンド。

植え付け前に乾いた状態で混ぜ、土全体の空気層を確保してください。仕上げに表土へ極薄く化粧砂利を敷くと、はね返り防止にもなります。

苗は、根の周りの土をほぐしてから植える

ポットから外し、固く巻いた根を手で軽くほぐして根鉢を一回り崩します。黒く傷んだ根は取り除き、植え穴に置いて株元が地表と同じ高さになるよう調整。

隙間に用土を詰めたら株元を軽く押さえ、たっぷり与水して土と根を密着させます。初回の水は受け皿に流れ出るまで“1回だけしっかり”が基本です。

植え付け後、数日〜1週間は直射日光を避ける

移植直後は根が吸水をうまく行えず、強光と乾風で萎れやすい状態。明るい日陰〜半日陰で養生し、朝だけやわらかな日差しに当てるなど段階的に戻します。

葉がしゃんと立ち、先端が動き出したら通常管理へ。焦って強光に戻すと葉焼けや蒸れの原因になります。

他の植物と寄せ植えしない

見映えは良くても、水分・肥料の要求が異なればどちらかが無理をします。ラベンダーは“乾かし気味・肥料控えめ”が基本。

多湿を好む草花や多肥を好む一年草とは相性が悪いため、単植で株元を風通し良く保つのが得策です。どうしても合わせるなら、タイムやローズマリーなど乾燥に強いハーブで。

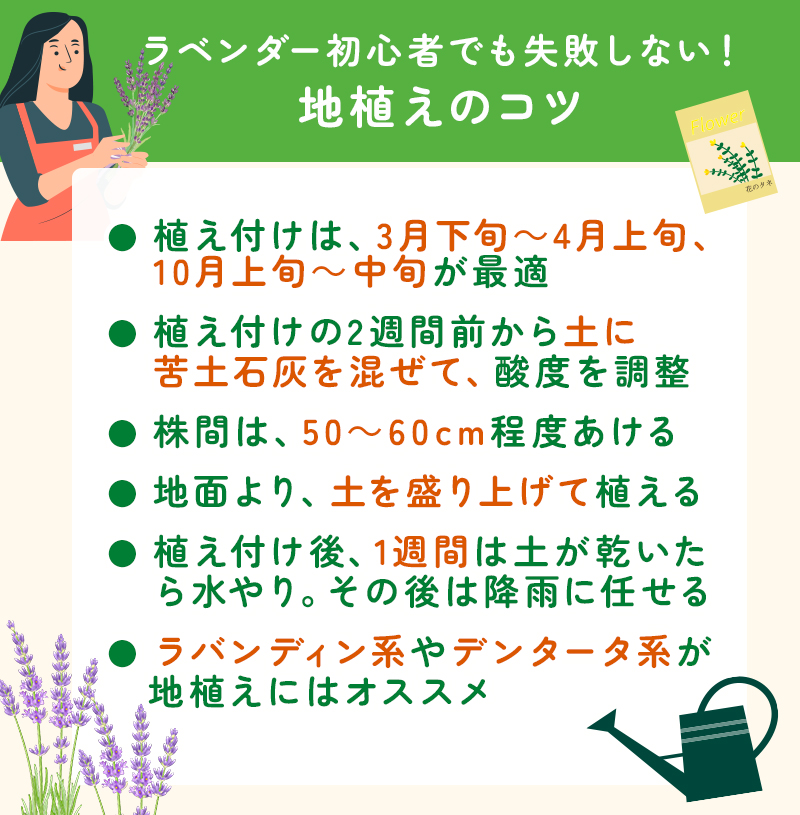

ラベンダー初心者でも楽しめる地植えのコツ

地植えは根が深く広く伸び、株が堂々と育ちます。

成功の分かれ目は「酸度調整」「排水確保」「株間」。水はけの悪い粘土質では高畝にして雨水をさばき、風が通る場所を選びましょう。

過湿の夏と長雨の梅雨をどうやり過ごすかを設計しておくと、年々株が充実して手間も減ります。

植え付けは3月下旬から4月上旬、または10月上旬〜中旬が最適

極端な暑さ寒さを避け、根が動く季節に定植します。春植えは初夏までに根を張らせ、梅雨〜真夏を乗り切る体力をつける狙い。

秋植えは冬前に根を落ち着かせ、春の立ち上がりを良くします。定植当日は夕方〜曇り日が理想。直後の強日差しは遮光ネットで和らげます。

植え付けの2週間前から土に苦土石灰を混ぜ、酸度を調整する

ラベンダーは中性〜弱アルカリを好みます。元肥を入れる前に苦土石灰を散布し(目安:1㎡あたり100〜150g)、よく耕して均一に混和。2週間ほど置いて土を落ち着かせます。

次に腐葉土や軽石砂を入れて排水性を高め、元肥は控えめに。窒素過多は徒長と蒸れを招くため注意。

株間は、50〜60cm程度開ける

空気が動くスペースは病気予防に直結します。小型品種でも最低40cm、一般的には50〜60cmを確保。

植え穴は根鉢の1.5倍、深さは根鉢と同じにし、根を傷めないように置いて周囲の土で支えます。通路を確保しておくと、梅雨時の点検や剪定がスムーズです。

通常の地面の高さよりも土を盛り上げて植える

雨水が滞らないよう、周囲より3〜5cm高い“高畝”に。盛り土は軽石や砂を混ぜて通気層を作ると効果的です。

花壇の縁から外側へ緩い傾斜を付け、水の逃げ道を用意しておくと豪雨でも安心。マルチングは厚くしすぎず、株元に風が通る程度に留めます。

植え付け後、約1週間は土が乾いたら水を与え、その後は降雨に任せる

活着までは乾いたら与水し、根が落ち着いたら基本は降雨任せ。猛暑の連続晴天のみ、早朝に控えめの潅水でしのぎます。

夕方の多量潅水は蒸れやすくNG。葉や花にかけず、株元に静かに与えます。過湿サイン(下葉の黄化・株元の黒ずみ)が出たら即座に水量を減らしましょう。

地植えには、ラバンディン系やデンタータ系がおすすめ

ラバンディン系(ラバンディン・グロッソ等)は暑さに比較的強く、花穂が長く収穫にも向きます。デンタータ系は温暖地の冬越しが容易で四季咲き性も期待できます。

寒冷地ならアングスティフォリア系(イングリッシュ系)を、暖地で多湿なら“より排水性の高い土づくり”と高畝を徹底。地域と土質に合う系統選びが成功の近道です。

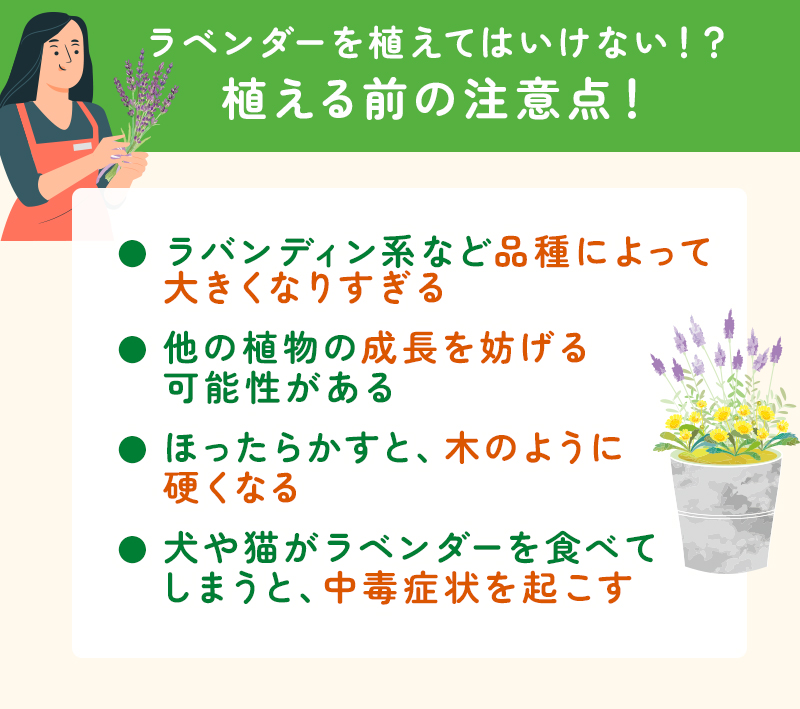

ラベンダーを植えてはいけない!?植える前に確認したい注意点

香りのよさと丈夫さが魅力でも、環境や品種選びを誤ると扱いにくく感じます。

とくに「サイズ・相性・木質化・ペット」は見落としがち。庭の広さや土質、家族構成を踏まえ、トラブルになる前に対策を考えておくと、後々の手戻りを防げますよ。

品種によっては大きくなりすぎる

同じラベンダーでも最終サイズは大きく違います。ラバンディン系は株張りが大きく、場所が狭いと通路をふさぐことも。

植える前に成長後の幅・高さを確認し、鉢なら定期の切り戻し、地植えなら50〜60cm以上の株間を確保しましょう。小さな花壇ではコンパクト系統や“矮性”表記の品種を選ぶと管理が楽です。

他の植物の成長を妨げる可能性がある

乾かし気味・肥料控えめを好むため、多湿・多肥好みの草花と混植すると、どちらかが無理をしがちです。

ラベンダーの周囲は風通しを優先し、背の低いハーブ(タイムなど)を縁取りに使うと相性が良く、蒸れも軽減。密植を避け、雨後に水たまりができない配置にしましょう。

ほったらかしていると、木のように硬くなる

年を重ねると株元が木質化し、柔らかい部分が減って更新しにくくなります。放置は花付き低下の近道です。

毎年の切り戻しと間引きで若い枝を更新し、3〜4年で株の入れ替えや挿し木更新を計画すると、常にフレッシュな姿を保てます。花壇の景色も乱れにくく、病気リスクも下がりますよ。

猫や犬が食べてしまうと中毒症状を起こす

ラベンダーには精油成分(リナロール等)が含まれ、誤食すると嘔吐・下痢などの不調を招く恐れがあります。

ペットが触れやすい位置では栽培場所を工夫し、剪定くずは放置しないこと。アロマ用途の乾燥花も届かない場所へ。万一の誤食時は速やかに獣医へ相談してください。

ラベンダーの育て方に関するよくある質問

ラベンダーを収穫するタイミングは?

香りのピークは、つぼみがほころび始めた頃。花が3分咲き〜5分咲きで朝の涼しい時間に収穫すると、精油分が濃く、ドライでも色と香りが残りやすいです。

長めに切って逆さ吊りにし、風通しの良い日陰で1〜2週間乾燥。完全に乾いたら房の根元を束ね、サシェやスワッグに。開き切ると散りやすく、香りも薄くなるため早めが吉です。

ラベンダーの病害虫対策はどうしたらいい?

最大の敵は蒸れ。株元を詰めず、間引き剪定で風を通し、過湿を避けるだけで多くの病気を防げます。

灰色かびの兆候(花や葉の腐敗)が出たら患部を除去し、雨天続きは軒下へ退避。ハダニは乾燥期に発生しやすいので、葉裏を時々チェックしましょう。

見つけたら葉裏へ霧で軽く湿り気を与えつつ(夜間は不可)、被害部を取り除き、株を弱らせない管理に戻します。

ラベンダーは寒さに強い?

系統で差があります。一般にアングスティフォリア系(イングリッシュ系)は耐寒性が高く、寒冷地でも越冬しやすい一方、夏の蒸れに注意しましょう。

ラバンディン系は暑さに強めで花穂が長い反面、厳冬期は霜・凍結風から守ると安心です。デンタータ系は温暖地向きで、寒冷地では防寒必須。いずれも冬は風の直撃や凍結水を避け、根鉢を乾き気味に保つのがポイントです。

まとめ:ラベンダーは初心者にもおすすめ!コツを踏まえてガーデニングを楽しもう

ラベンダーを育てる際の成功のカギは「日当たり・風通し・水はけ」を最優先に、乾かし気味・肥料控えめで管理すること。鉢は用土とサイズ、地植えは酸度調整と高畝・株間が決め手です。

開花後の切り戻しと定期の間引きで若さを維持し、用途や地域に合う系統を選べば長く楽しめます。香り豊かな一株で、庭やベランダの時間がぐっと心地よくなりますよ。